LE S.T.O. (Service du travail obligatoire)

A la fin de l'année 1942, Hitler

mène une guerre totale qui engage l'ensemble de l'économie Allemande,

transformée en économie de guerre. Les usines d'armement fonctionnent 24h/24h et

ont besoin de beaucoup de main d'oeuvre. Dans un premier temps cette main

d'oeuvre sera constituée par des Polonais, des Russes et des Tchèques. En 1941

se met en place en Norvège une forme de travail obligatoire.

En 1942 les nazis réclament à la Belgique et à la France des ouvriers qualifiés.

En mars 1942, Fritz Sauckel, qui est alors un important représentant nazi est

nommé responsable du recrutement et de l'emploi de la main d'oeuvre. Après avoir

imposé à la France une forte contribution de guerre destinée aux troupes

d'occupation, et une réquisition de la majeure partie de sa production

industrielle et agricole, les nazis réclament désormais une force de travail.

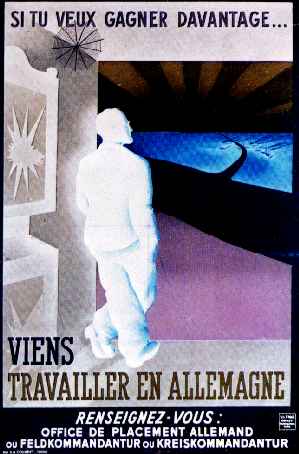

Dans un premier temps cette main d'oeuvre est constituée de prisonniers de

guerre, puis de volontaires, auxquels les services de propagande proposent de

bons salaires et une bonne nourriture. La majeure partie des Français

connaissent alors des restrictions alimentaires. En juin 1942, Sauckel se rend à

Vichy et impose à Laval le recrutement forcé de 350 000 travailleurs. A la fin

du mois de juin est annoncée à la radio la création de la "relève". Pour trois

volontaires envoyés dans les usines Allemandes, les autorités nazies libéreront

un prisonnier de guerre. Le premier train de "relevés" est accueilli le 11 août

1942 par Laval.

Mais le nombre de prisonniers libérés par les Allemands est en-dessous des

promesses. Le nombre des travailleurs Français partant pour l'Allemagne est lui

aussi inférieur aux prévisions. A la fin de l'année 1942 ils sont seulement 240

000. Les autorités Allemandes et Françaises vont alors organiser un recensement

général des travailleurs Français et vont imposer à tous les inactifs de trouver

un emploi. Les usines Françaises les moins rentables sont fermées par les nazis

ce qui rend disponibles de nombreux travailleurs. A la fin de l'année 1942 un

décret de Sauckel concernant la zone occupée lance le principe du travail

obligatoire. Cette mesure est presque aussitôt suivie par un décret de Laval

destiné à la France de Vichy qui sera occupée le 11 novembre 1942 par les

Allemands. Les ouvriers Français qui ne travaillent pas directement pour

l'Allemagne peuvent être recrutés par les autorités préfectorales et envoyés en

Allemagne par train spécial. Cette décision a été prise le 1er février 1943 et

concerne toutes les femmes sans enfants de 18 à 45 ans et tous les hommes de 16

à 60 ans. Le 16 février une loi impose le Service du Travail Obligatoire(STO).

Tous les jeunes gens âgés de 20 à 22 ans peuvent être envoyés de force en

Allemagne. En juin 1943 Sauckel réclamera 220 000 hommes, puis en août 1943 500

000. Plus tard il en exigera 1 000 000.

La France est le pays qui a fourni la main d'oeuvre la plus importante à

l'économie de guerre du IIIème Reich : 400 000 travailleurs volontaires, 650 000

requis au titre du STO et près de 1 000 000 de prisonniers de guerre et un

million de travailleurs employés par les entreprises Françaises produisant

exclusivement pour l'Allemagne. Au total cela fait environ 3 000 000 de

personnes. Les requis du STO étaient payés. A la Libération ils seront reconnus

comme des "déportés du travail". Le STO a poussé un grand nombre de jeunes à

rejoindre les maquis. Cependant certains ont choisi de s'engager dans la Milice

ou dans la Légion des Volontaires Français(LVF), créée en 1941 pour lutter

contre le "bolchevisme".

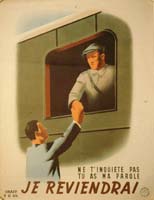

La propagande Allemande pour

le STO

Service du travail obligatoire en Allemagne ou pour l'Allemagne

Les revendications des victimes du STO

Question (n° 100 898) de Mme Claude DARCIAUX (PS, Côte d'Or) publiée au Journal

officiel le 25 juillet 2006 avec une réponse du ministre délégué aux Anciens

Combattants publiée au JO le 5 septembre 2006.

05/09/2006

Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention du ministre délégué aux anciens

combattants sur la situation de l'ensemble des personnes requises en Allemagne,

dans le cadre du service du travail obligatoire, lors de la Seconde Guerre

mondiale.

Ces hommes ont été contraints à servir l'occupant nazi, pour certains, en toute

bonne foi, espérant ainsi apporter aux familles de prisonniers de guerre

français le soulagement de voir rentrer l'un des leurs par cet échange. Les

conditions particulières dans lesquelles ont eu lieu ces réquisitions, la

précarité des conditions qu'ils ont pu être amenés à rencontrer en Allemagne ont

parfois conduit à fragiliser, tant physiquement que psychologiquement, les

personnes revenues de ce service obligatoire.

Aujourd'hui, pourtant, ils ne disposent pas de la carte officielle reconnaissant

leur qualité de victime du travail forcé. La loi n° 51-538 du 14 mai 1951

codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires et

d'invalidité des victimes de la guerre a certes institué le statut de personne

contrainte au travail en pays ennemi, mais l'arrêté fixant les caractéristiques

de la carte n'a jamais été pris, si bien qu'ils ne reçoivent qu'une attestation

provisoire dite « T. 11 ».

La France se doit, comme elle a su le faire pour l'ensemble des personnes ayant

eu à subir un préjudice, de quelque nature que ce soit, en raison de

l'occupation nazie et des actes de barbarie commis, d'apporter la reconnaissance

à laquelle légitimement peuvent prétendre ceux qui ont été requis, déplacés et

privés de liberté. Aussi madame Darciaux demande au ministre délégué quelle

mesure il compte prendre afin que l'attestation provisoire reçue par les

personnes concernées puisse devenir une carte définitive portant reconnaissance

du caractère de victime des hommes et des femmes « raflés » dans le cadre du STO.

Elle lui demande également de lui préciser le calendrier qu'il compte mettre en

oeuvre afin que puisse être définitivement arrêtée cette mesure.

Hamlaoui Mekachera : Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi n°

51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivant du code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le

statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment,

des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en

Allemagne. Dans ce cadre, les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code

prévoient de délivrer aux bénéficiaires du statut une carte dont les

caractéristiques sont fixées par arrêté.

Cependant, dans un contexte de différends apparus entre les associations de

déportés et celles regroupant les travailleurs contraints, le projet d'arrêté

nécessaire n'a pu être élaboré jusqu'à présent en l'absence d'accord sur le

titre de la carte officielle. Cette situation n'affecte néanmoins en rien les

droits que les intéressés détiennent en raison du statut spécifiquement créé à

leur intention. C'est ainsi que l'attestation qui leur est délivrée en

application de l'article R. 384 du code précité leur permet de bénéficier de

tous les droits et avantages définis par le code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire, pour ce qui concerne

leurs infirmités imputables à la période de contrainte au travail, des droits à

pension reconnus par la législation aux victimes civiles de la guerre 1939-1945

; de la qualité de victimes de guerre et de tous les avantages d'ordre social

dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

que celle-ci confère ; de droits à la rééducation professionnelle et à

l'admission aux emplois réservés ; enfin, de la validation de la période de

contrainte, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement

et pour la retraite, au même titre que le service militaire en temps de paix.

Le Premier ministre (ndlr : Jean-Pierre Raffarin) a en outre marqué, le 8 mai

2005, lors de la cérémonie du 60e anniversaire du retour des prisonniers de

guerre et des requis du STO, devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, le respect

et la reconnaissance dus par la nation devant le sacrifice forcé d'une partie de

la jeunesse qui, victime de cette loi inique, a cependant su exprimer son

indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux et la résistance passive

destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi.